Mosquée des trois portes - Kairouan

Mosquée des trois portes

Kairouan

La mosquée des Trois Portes, également connue sous le nom de mosquée Ibn Khayrun (arabe : مسجد ابن خيرون), est une mosquée tunisienne située dans la médina de Kairouan.

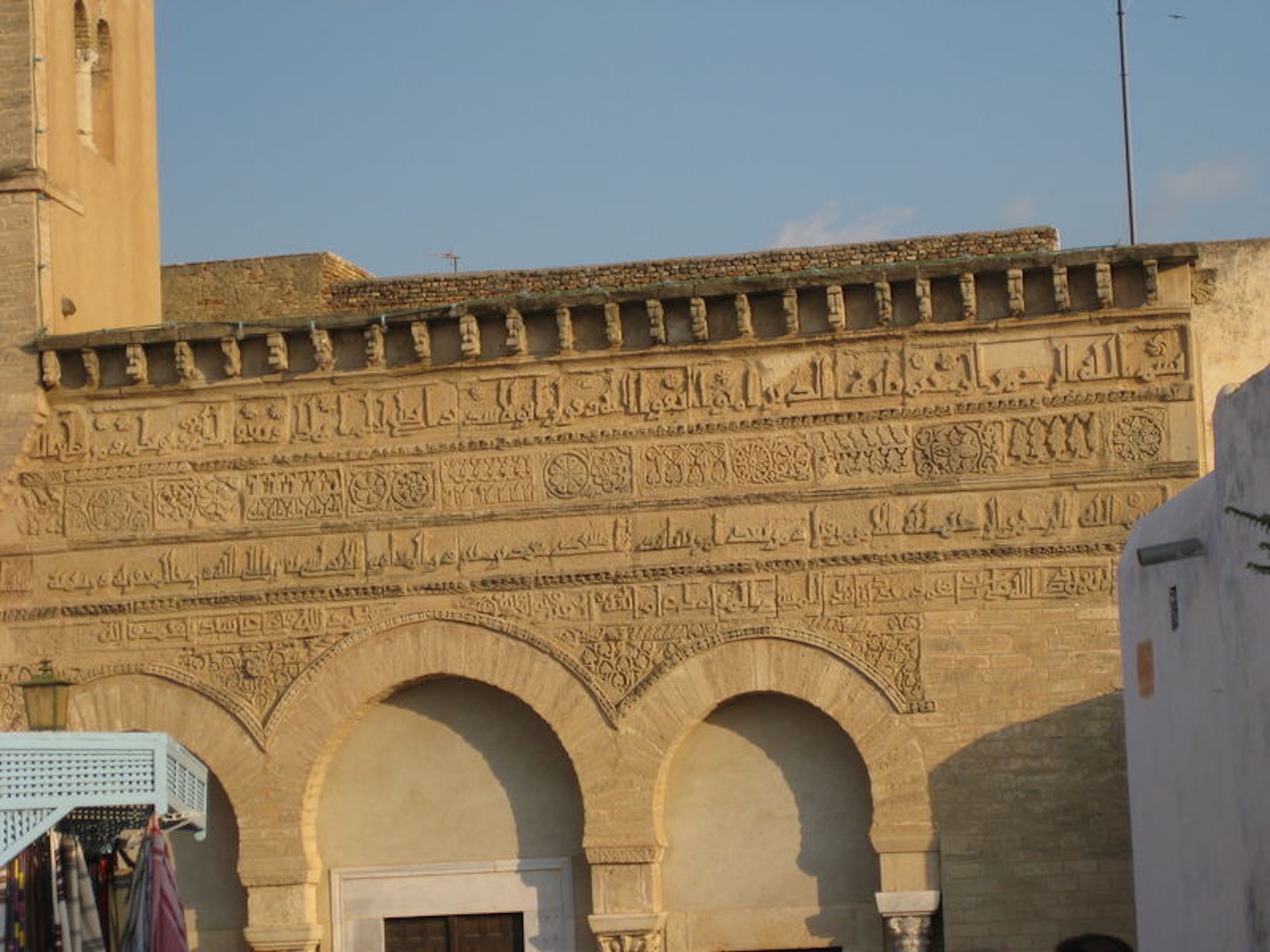

Élevée au IXe siècle, elle possède la plus ancienne façade de mosquée sculptée et décorée du monde islamique.

Histoire

La mosquée, simple oratoire de quartier, est édifiée vers 252 de l'hégire (soit en 866) par le commerçant andalou installé à Kairouan, Muhammed bin Khairūn al-Ma'āfirī al-Andalusī. Ceci est confirmé par l'historien andalou Ibn Idhari (XIVe siècle) ainsi que par l'inscription de la façade. Par la suite, la mosquée connaît des travaux de restauration avec l'adjonction d'un petit minaret à l'époque hafside, vers 1440.

Description

La mosquée des Trois Portes, bien que de taille relativement modeste, est un monument important de Kairouan car, avec son ornementation ancienne qui remonte au temps du règne des Aghlabides et ses inscriptions originelles, la façade tient une place particulière dans l'architecture islamique.

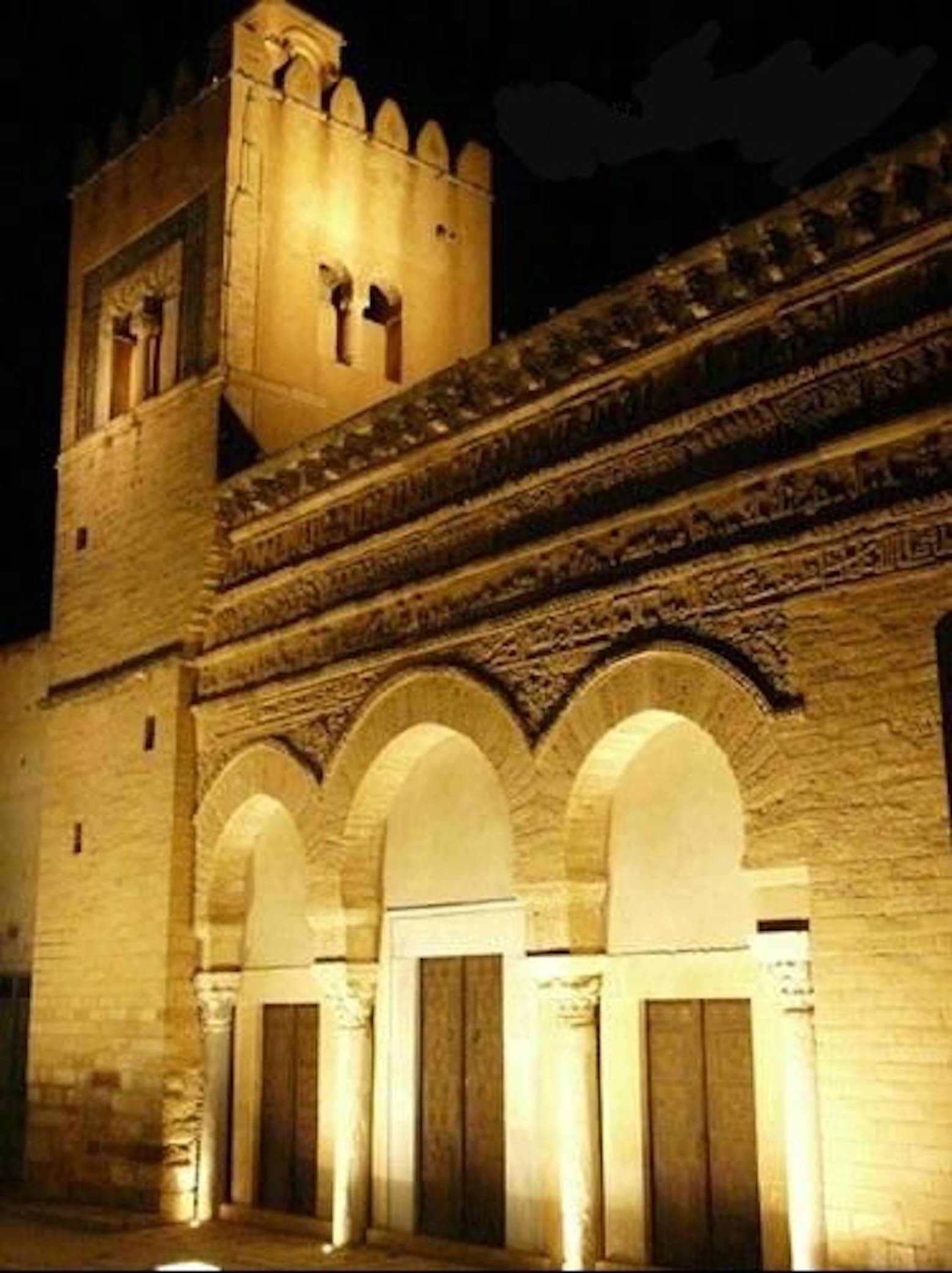

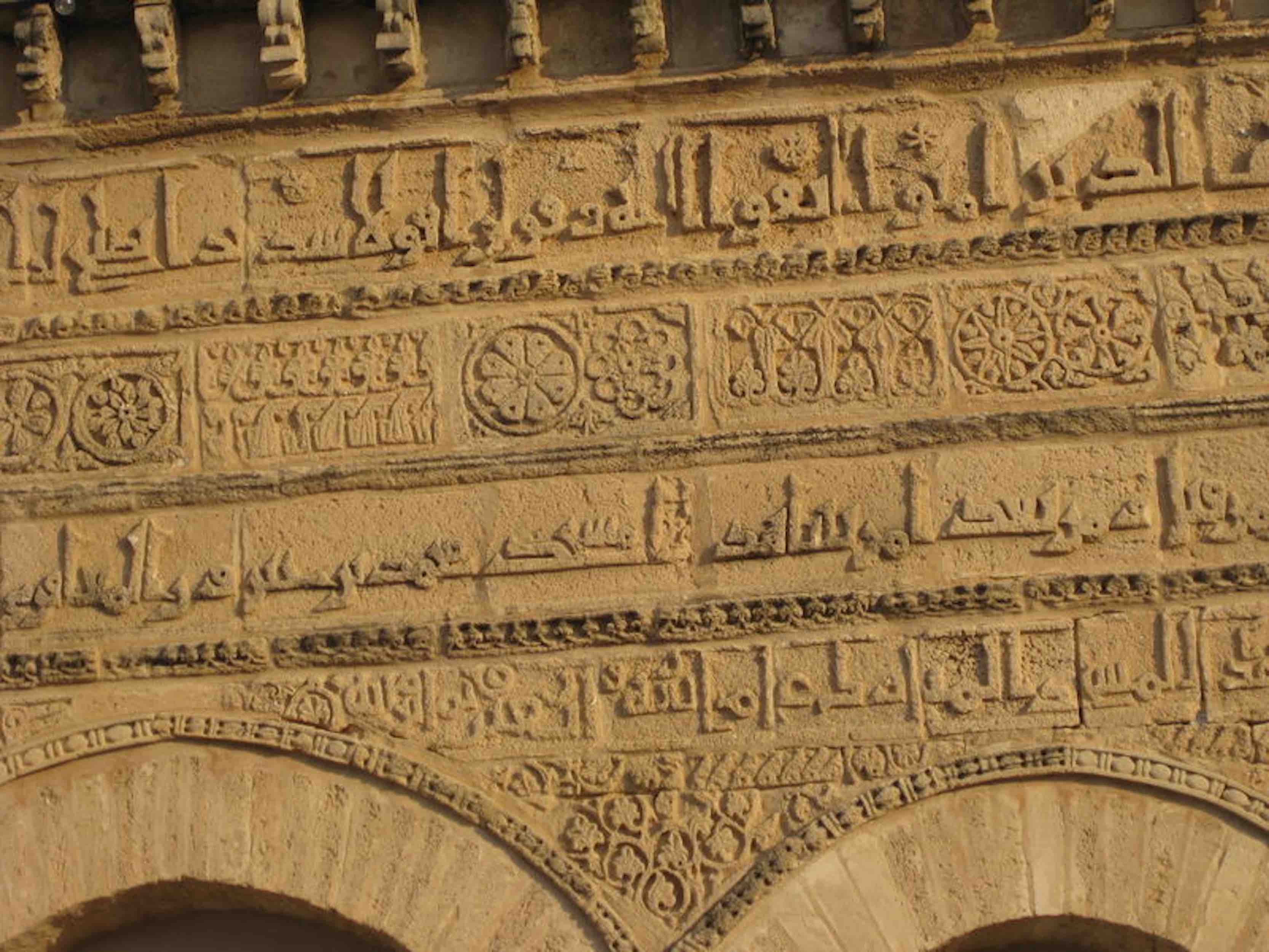

La façade, haute de sept mètres, est la composante la plus remarquable de l'édifice. Considérée comme l'un des plus beaux spécimens de l'architecture islamique, elle constitue un véritable inventaire du répertoire décoratif kairouanais à l'époque aghlabide. Son agencement, axiale et symétrique, comporte trois arcs appareillés et outrepassés qui reposent sur des colonnes antiques de remploi ; celui du milieu est plus haut et plus large que les deux autres. Les écoinçons des arcs sont décorés d'un exubérant décor de rinceaux entremêlés de feuilles de vigne stylisées à trois ou à cinq lobes qui rappellent le décor de la demi-coupole en bois peint du mihrab de la Grande Mosquée de Kairouan.

Au-dessus des arcs, la façade présente quatre bandeaux de panneaux de pierre rectangulaires. Celui du bas, meublé par une écriture kufique, atteste de la campagne de restauration et de rénovation de la mosquée effectuée sous la dynastie hafside : « Loué soit Dieu pour ses bienfaits. Puisse Dieu bénir notre maître Mohammed. Le bâtiment de cette mosquée bénie a été rénové en l'an 844 [correspondant aux années 1440–1441]. Nous louons Dieu et nous prions pour notre maître Mohammed et sa famille ».

Plus haut se trouvent deux bandeaux calligraphiés (IXe siècle) ornés d'une écriture kufique en relief, dont les hampes des lettres sont biseautées et présentent des versets coraniques ainsi que le nom du fondateur et la date de construction, qui sont séparés par une frise à décoration essentiellement florale ; parmi les motifs se distinguent des paires de rosettes, des rosaces à huit branches composées de palmettes à cinq lobes ou de demi-fleurons ainsi que des fleurs à huit pétales en forme d'étoile.

L'un de ces bandeaux présente une citation des versets 70-71 de la sourate 33 du Coran : « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite ». L'autre bandeau donne des informations précises sur la fondation de l'édifice : « Au nom de Dieu le miséricordieux et le bienveillant. À Dieu seul appartient la décision. Ainsi en a-t-il été et sera de toute éternité. Muhammed bin Khairūn al-Ma'āfirī al-Andalusī a décidé la construction de cette mosquée, pour obtenir la faveur divine et dans l'espoir de Son pardon et de Sa miséricorde, en l'an 252 ».

Cette harmonieuse façade est couronnée par une frise supérieure de consoles en pierre.

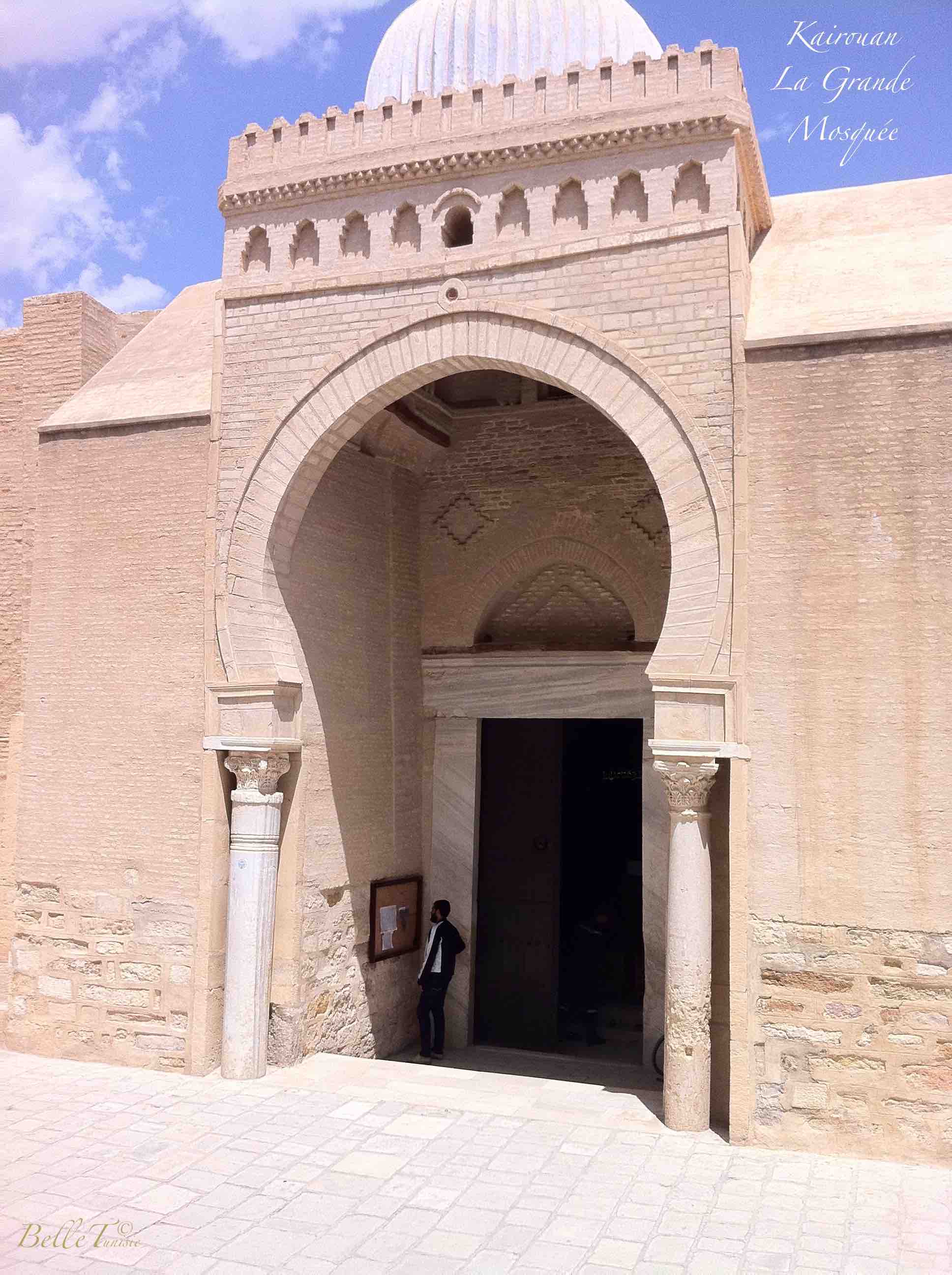

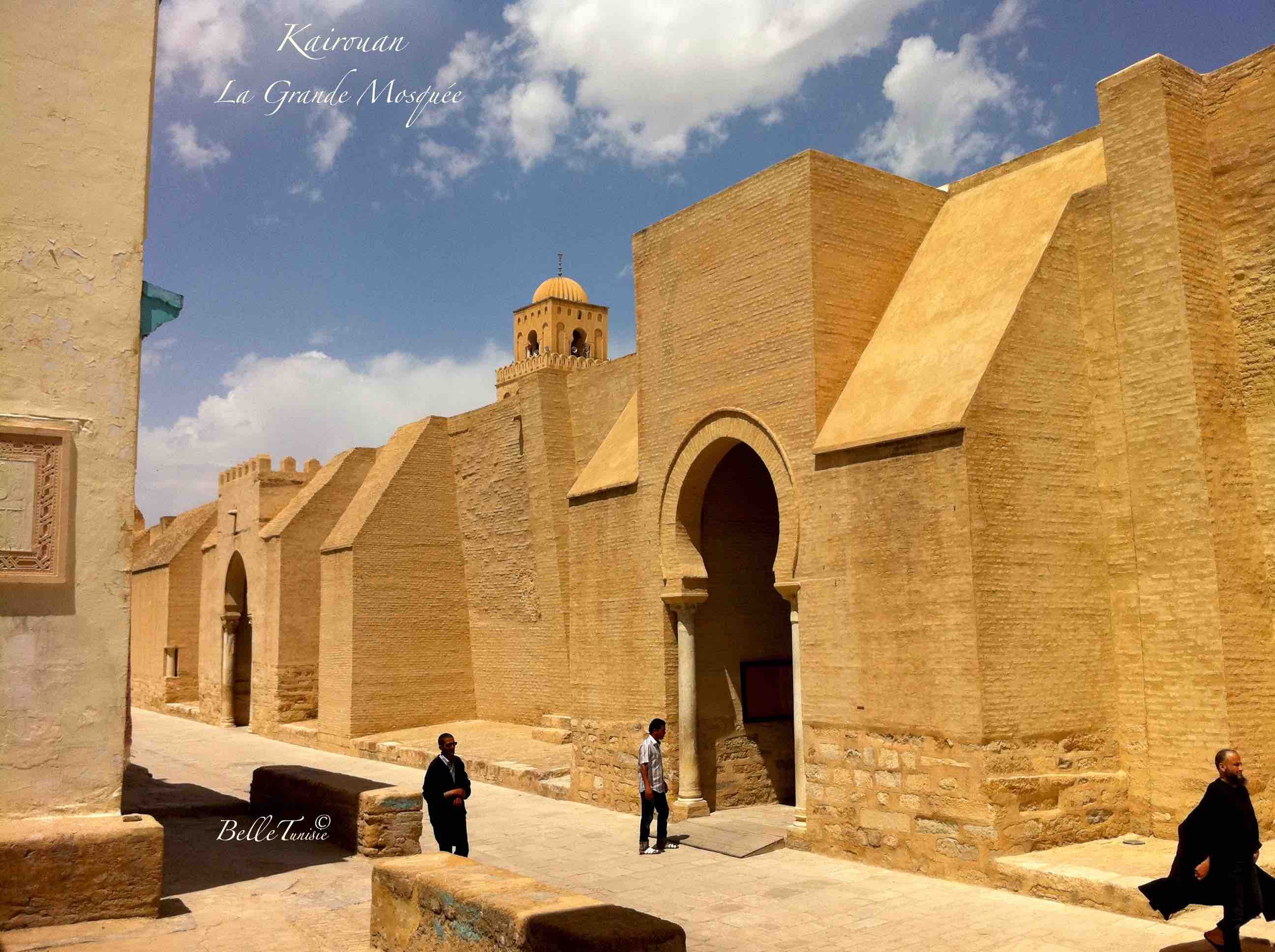

Minaret et salle de prière

À l'angle nord-est du sanctuaire se trouve le minaret, de base carrée et d'époque hafside, qui est partagé en trois niveaux avec des ouvertures pour laisser passer la lumière ; sa hauteur totale n'excède pas 11,5 mètres. Il est percé de fenêtres géminées encadrées de carreaux de céramique. Son aspect et sa décoration sont inspirés des minarets de type andalou qui se sont répandus en Ifriqiya (principalement dans la Tunisie actuelle) à partir de la période almohado-hafside.

La salle de prière, dont l'accès se fait directement de la rue, puisque la mosquée ne possède pas de cour la précédant, mesure environ 9 × 8,60 m ; elle est constituée de trois nefs parallèles au mur de la qibla et de trois travées. Le couvrement est assuré par des voûtes d'arêtes en briques retombant sur des arcs en plein cintre outrepassés reposant sur des colonnes en marbre coiffés de chapiteaux antiques. La niche du mihrab, d'une grande simplicité, est constituée d'un arc outrepassé reposant sur deux colonnes de marbre.

L'un des sommiers en bois sculpté, surmontant l'un des chapiteaux de la salle de prière, est orné de motifs floraux qui présentent des similitudes avec le décor de certains panneaux du minbar de la Grande mosquée de Kairouan.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosqu%C3%A9e_des_Trois_Portes

Mosquée des trois portes en 1950